Patrick Brouiller est président de l’AFCAE (Association française des cinémas d’Art et Essai) et aussi responsable de salles de cinémas à Marly-le-Roi, Nanterre et Asnières (exploitée dans le cadre d’une délégation de service public). Avec le recul que lui donnent à la fois son expérience d’exploitant dans des villes sociologiquement diverses et sa connaissance du réseau Art et Essai, il était fort bien placé pour nous éclairer sur le rôle du directeur de salles notamment dans le cadre d’une DSP et pour nous donner son avis sur ce que pourrait être le cahier des charges d’un cinéma comme le Louxor. Nous le remercions pour la cordialité de son accueil et l’intérêt de ses propos.

Comment définiriez-vous le métier de directeur de salle de cinéma ?

Exploiter un cinéma d’art et essai, c’est être capable de mener de front toute une série d’actes : la programmation, l’animation, la définition d’une politique tarifaire et d’une politique des horaires offrant aux spectateurs des conditions d’accès satisfaisantes, la prospection de nouveaux publics (jeunes, scolaires), la communication.

Dans le cadre d’une délégation de service public, s’y ajoute une responsabilité supplémentaire. À partir du moment où l’ensemble des équipements est pris en charge par la collectivité, où il y a une volonté publique, un engagement d’argent public, il doit y avoir du côté du gestionnaire une exigence particulière. On ne prend pas en charge un lieu comme le Louxor pour y faire un travail routinier, pour ronronner. C’est un engagement culturel au service de la diversité et de la qualité.

En quoi la programmation art et essai s’inscrit-elle dans cet engagement culturel ?

Une salle d’art et essai, c’est un lieu de diffusion, de formation, de rencontre et de débat. C’est ce qui nous différencie des multiplexes et c’est la raison pour laquelle il faut nous laisser la possibilité de continuer à vivre. Je fais ce métier pour programmer de la diversité, par exemple ce que nous appelons les « cinématographies peu diffusées », qui sont une fenêtre ouverte sur le monde, et pour donner sa chance à la qualité artistique. A côté de cela, le label art et essai englobe des films dits « porteurs », d’auteurs comme Woody Allen ou Almodovar. Cette programmation est inséparable des dispositifs d’éducation à l’image, en lien le plus souvent avec les écoles, parce que, dans les quartiers, l’école est encore, par nature, le lieu le plus démocratique qui soit et qu’il y a un vrai travail à y faire. Je suis un passeur, je crée des relations entres les films et les gens qui ont envie de les voir. Il est très important de faire venir dans nos salles les réalisateurs, les acteurs pour présenter les films et en parler avec le public. Ce type d’échange après la projection prolonge le plaisir du film.

Voulez-vous dire par là que la salle de cinéma est un élément structurant dans un quartier ?

Exactement. Le cinéma doit aussi être un lieu de vie ouvert sur le quartier. Il doit s’inscrire dans une réalité sociologique. Si on ne veut pas attirer uniquement les bobos du centre de Paris, il faut diversifier la programmation, s’adapter à des sociologies différentes, tout en maintenant le niveau d’exigence. C’est l’avantage d’avoir trois ou quatre écrans. Cela vous permet de passer, chaque semaine, des films qui s’adressent à des publics différents. Un film de qualité peut être éminemment accessible. Par exemple, en ce moment, je peux présenter dans une salle Le discours d’un roi, film porteur, avoir à côté un film africain ou asiatique à l’audience plus réduite et, sur le troisième écran, un film plus « pointu » comme Incendies. On intercale à tout cela des opérations ponctuelles vers les jeunes publics en liaison avec les écoles, les centres de loisirs.

Kirikou, un des héros favoris des jeunes publics

Le cinéma est un lieu de brassage des générations …

A propos des jeunes publics, il est essentiel de créer des moments où les parents viennent avec leurs enfants. D’une manière générale, si l’on veut attirer dans nos salles des générations différentes, il faut créer les conditions propices. Sur certains films, ce mélange se fait bien. Les gens qui ont entre 50 et 60 ans et les retraités appartiennent à des générations qui sont beaucoup allées au cinéma. Il y a un afflux de retraités dans les cinémas : ils sont disponibles, ont du pouvoir d’achat et ils aiment vraiment le cinéma. Pour eux, la salle est aussi un lieu de vie sociale : on s’y trouve réuni par le même désir de voir un film et cela crée un vrai contact. Pour que cela marche, il faut créer les conditions favorables, avoir une politique d’accueil qui soit autre chose qu’un hall de confiserie de 20 mètres de long ! La salle de proximité, c’est quelque chose qu’il faut protéger ; elle participe à l’aménagement du territoire.

Menez-vous une action spécifique en direction des scolaires ?

Oui, c’est une sorte de travail à la carte. Nous essayons d’avoir une centaine d’élèves par séance mais l’essentiel est que ce dispositif s’intègre pleinement à l’acte de programmation. L’objectif est de proposer à ce public autre chose que Walt Disney ( que les enfants peuvent voir ailleurs). Je leur montre Miyazaki, Kirikou, etc., des films qui relèvent d’un travail d’écriture ou d’une esthétique différente, des films auxquels ils ne viendraient pas d’eux-mêmes. Et ils sont ravis. Je me souviens d’une rencontre mémorable avec Michel Ocelot venu présenter Kirikou devant 200 gosses de toutes les couleurs. Il y avait des phénomènes d’identification formidables, grâce au talent de Michel Ocelot qui a vécu en Afrique pendant son enfance. Cela n’avait rien d’artificiel.

La programmation est donc la clé de voûte de votre travail ?

Je dis toujours que la construction de la programmation est le premier acte de la gestion. C’est ce qu’il y a de plus passionnant dans ce métier (j’ai fait de ma passion pour le cinéma mon métier ; c’est la chance de ma vie !). C’est aussi une bataille. C’est bien beau de programmer des films que l’on a envie de défendre, encore faut-il créer les conditions pour que les gens viennent dans votre salle. Il y a toujours une part d’incertitude : je veux passer certains films mais je suis conscient qu’ils feront peu d’entrées. Alors il faut équilibrer. En ce moment, nous avons la grande chance d’avoir des films art et essai à la fois porteurs et de qualité, ce qui nous permet de passer sur les autres écrans des films plus exigeants qui feront moins d’entrées. C’est ainsi que nous cherchons à conjuguer la qualité et la rentabilité.

La politique d’accueil compte-t-elle beaucoup dans la réussite de l’exploitation ?

La politique des horaires est un élément essentiel. Elle demande à être bien réfléchie. Faut-il qu’un cinéma de quartier ait les mêmes horaires qu’une salle d’un grand circuit ? Non. Mieux vaut moduler en fonction du terrain sur lequel on se trouve. Par exemple, en banlieue, je fais des séances du soir à 20h30 ou 20h 45 et non à 20 heures. A Asnières, comme le cinéma est à coté de la gare, j’observe les migrations quotidiennes et j’en tiens compte. En semaine, nous faisons donc des séances à 14h, 16h, 18h et le soir à 20h30 ou 20h45. Par contre, les vendredis et samedis, c’est 20h et 22h30 parce que le temps de vie n’est plus le même. Tout cela en fonction de la durée des films, évidemment.

Bien entendu il faut aussi veiller à la politique tarifaire. Il n’est pas normal que celui qui va trois ou quatre fois par mois au cinéma paie le même prix que le spectateur occasionnel. Je suis défavorable aux cartes illimitées et je préfère le système de cartes de fidélisation.

Vous pensez donc qu’un cinéma de qualité et de proximité, cela peut marcher ?

Lorsque j’ai repris l’Alcazar à Asnières, dans un secteur où le public est cadre supérieur/cadre moyen, Gaumont faisait la programmation et 90 000 entrées. Il y avait trois salles, des prix élevés, pas d’art et essai. J’en suis maintenant, dix ans après, à 200 000 entrées. J’organise au moins une dizaine de débats par an avec des réalisateurs aussi différents que Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Améris, Gérard Jugnot, Philippe Legay. A Nanterre, où se sont installés de nombreux exilés chiliens à la suite du coup d’état, lorsque j’organise des rencontres avec le réalisateur Patricio Guzman, il y a dans le public des fils et petits-fils de ces immigrés qui suivent les films et discutent avec passion. J’ai voulu faire connaître tous les cinémas et je me rends compte que cela répond parfaitement aux attentes des gens. Prenez la v.o. Il n’y en avait pas quand je suis arrivé. Or, j’ai fait, en v.o. à Asnières 10 000 entrées avec Le discours d’un roi.

Évidemment, tout cela ne tombe pas du ciel. C’est le résultat d’un travail sur la durée. Il faut du temps pour fidéliser le public, de la volonté pour construire une programmation répondant aux diverses attentes. Tout cela est fragile, demande du doigté et de la patience. Mais c’est à ce prix que l’on peut faire du cinéma une « arme de reconstruction massive ».

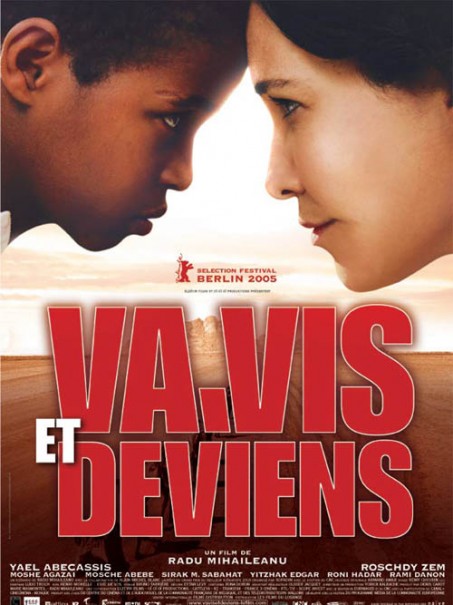

Quand j’ai fait venir Radu Mihaileanu à Nanterre, pour présenter Va, vis et deviens, il y avait dans la salle à la fois des spectateurs juifs qui portaient la kippa et un public beur. Nous avons fait un débat magnifique, de très haute tenue, apaisé, avec un respect mutuel incroyable. C’est là que l’on mesure la force positive du cinéma.

Que vous inspire le projet Louxor ?

Le projet de faire revivre le Louxor constitue une expérience passionnante, un défi novateur dans un contexte parisien dominé par trois grands groupes. Il participe à la reconquête d’un quartier par le cinéma. Cela ne se fera pas en un jour. Il faut donner du temps au temps, engager le travail sur le quartier et ensuite élargir. Les gens ouvrent l’Officiel des Spectacles et choisissent d’abord un film. Ensuite la proximité (au sens assez large) entre en ligne de compte mais il faut surtout aimer le lieu. Moi, il y a des endroits où je ne vais plus voir de films. J’ai déjà insisté sur l’importance de la qualité de l’accueil. Le Louxor sera dans une relation de concurrence mais, comme il va être atypique, le projet comporte pas mal d’atouts. De plus, par sa nature, son histoire (il est dépositaire d’une mémoire), il peut être aussi un lieu où l’on expose le patrimoine.

L’insertion dans le quartier passe-t-elle par une relation spéciale avec les associations ?

En partie, oui, à condition que chacun reste dans son rôle. Il faudra veiller à lui conserver son identité de cinéma. L’écueil à éviter c’est le risque de « patronage ». L’objectif est que ce lieu vive. Or, ce n’est pas un centre socioculturel, c’est un cinéma. Tout en ayant un souci d’intégration, l’exploitant doit être libre, il doit pouvoir équilibrer son exploitation. On ne peut pas lui demander d’assumer les risques sur une affaire si on ne lui donne pas toute latitude. Si je veux que le cinéma s’intègre dans le quartier, je dois être attentif aux opérations qui peuvent se passer autour du cinéma, aux partenaires potentiels, chercher à créer des liens avec des associations pour organiser des évènements. Je peux être un partenaire, mais le cinéma dont je suis responsable n’est pas un self-service. À chacun son boulot.

Dans quelle mesure le cahier des charges conditionne-t-il l’activité de l’exploitant ?

Le cahier des charges est fondamental et doit donc être bien réfléchi en fonction des attentes des différents partenaires, ici notamment de la Ville de Paris. Avec la DSP, on est dans une relation contractuelle. Tout ne peut pas être écrit mais il faut surtout déterminer l’esprit, la façon de travailler, dresser un cadre avec des objectifs à atteindre. Sachant que l’exploitant devra aussi penser aussi aux recettes. Cela implique de la part de la personne qui va s’engager sur un dossier comme celui-ci d’avoir une solide expérience dans ce domaine. A mes yeux, le Louxor ressemble à la création d’une salle dans une ville moyenne. Sans compter qu’à Barbès, il y a un vrai enjeu de mixité sociale. Le cahier des charges doit être pensé en fonction de tous ces éléments, avec une large ouverture d’esprit.

Le choix des candidats sera délicat et déterminant. Il faut trouver un exploitant qui ne soit ni trop « subventions », ni trop « pognon » avec entrées et confiseries. Mais qui sache conjuguer une ligne éditoriale exigeante et l’ouverture sur le quartier. Si cet équilibre est atteint, les spectateurs seront au rendez-vous. C’est un très beau défi !

Propos recueillis par Annie Musitelli le 16 mars 2011 à l’AFCAE

©lesamisdulouxor.fr