Interview de Jean-Jacques Meusy, 2e partie : Les années sonores et parlantes

Écrans français de l’entre-deux-guerres, volume 2, édité par l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 2017.

Le bilan des années 20 est impressionnant (voir partie I. « L’Apogée de l’Art muet »). Mais à la fin de la décennie, le cinéma parlant fait irruption dans le paysage… Pourquoi est-ce un tel bouleversement et comment l’industrie y fait-elle face ?

A la fin des années 20, le cinéma muet a atteint une telle qualité qu’il est difficile d’imaginer sa disparition. L’industrie cinématographique française n’est pas préparée à l’arrivée du cinéma sonore et parlant, malgré les efforts techniques de longue date de Gaumont en la matière. Les premiers exemples, souvent des films muets « sonorisés », laissent sceptiques nombre de professionnels. Certains pensent que le rôle du parlant devrait se limiter aux Actualités, le cinéma muet poursuivant sa carrière de son côté. René Clair, qui va être pourtant un des premiers réalisateurs français à se lancer avec bonheur dans les nouvelles techniques, redoute que le public ne préfère le cinéma parlant au cinéma seulement sonore (c’est-à-dire avec des effets sonores mais sans dialogues), « et cette perspective n’offre rien qui nous enchante » déclare-t-il1. Pour d’autres, comme Jean Tedesco, c’est au contraire une occasion à saisir pour le cinéma français. Aux yeux de beaucoup de professionnels, le film parlant apparaît comme une protection pour le cinéma national en dressant une barrière linguistique à l’encontre des productions étrangères. Les financiers partagent cet optimisme et l’on assiste à une concentration de l’industrie cinématographique française d’ampleur sans précédent avec, corrélativement, des investissements considérables. Le monde des affaires s’intéresse manifestement au cinéma et le grand succès public du Chanteur de jazz, pourtant bien peu parlant, le conforte dans cette option.

Il n’est pas d’action sans réaction. Pour contourner le problème de la langue, certains films sont réalisés en « versions multiples » : le même scénario est tourné plusieurs fois dans les mêmes décors par des acteurs de nationalités différentes et souvent même avec d’autres metteurs en scène. C’est un procédé coûteux qui va être abandonné après quelques années. Vient le sous-titrage, balbutiant au début, qui s’affirme à partir de 1934 en France avec la société Titra-Film. Cependant, le film en v.o., même sous-titré, est peu apprécié du grand public. Il est diffusé dans un nombre limité de salles et ne semble pas constituer une menace immédiate pour le cinéma français.

C’est avec le doublage que le cinéma français est au pied du mur…

En effet. Pourtant, les premières tentatives de doublage sont de piètre qualité et il va falloir un peu de temps pour que les comédiens doubleurs apprennent ce nouveau métier et pour que soient maîtrisées les techniques de synchronisation. Le doublage, tout contestable qu’il soit dans son principe, devient néanmoins un pis-aller acceptable et s’impose rapidement, malgré les réticences des cinéphiles et les protestations de l’Union des Artistes. Celle-ci craint que ce contournement de la barrière linguistique ne permette à nouveau la « colonisation de la France » par les films étrangers et n’aggrave le chômage des comédiens et techniciens français. Ces protestations aboutissent à ce qu’un décret ministériel de septembre 1932 rende obligatoire la réalisation en France, avec un personnel entièrement français, du doublage des films étrangers projetés dans le pays.

La grande popularité des films sonores et parlants communique dès 1930 un nouveau souffle au cinéma français dont les salles connaissent une forte fréquentation. Mais il faut rapidement équiper les studios pour le son (sans attendre, quelques films français sont tournés à Londres). Il faut aussi rénover et adapter les salles, en construire de nouvelles.

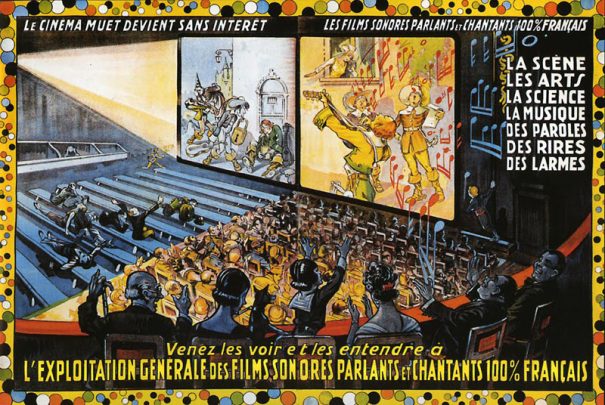

Publicité pour « les films sonores, parlants et chantants 100% français ». « Le cinéma muet devient sans intérêt ».

Parlons d’abord des salles : la France a construit entre 1920 et 1929, on l’a vu, un parc de cinémas important. A quel nouvel effort la profession devait-elle consentir ?

Il faut adapter ces salles : la rénovation affecte moins le gros-œuvre et la façade que la salle elle-même. Toutefois, les installations nécessaires au cinéma parlant vont être l’occasion pour les sociétés propriétaires d’établissements déjà anciens de moderniser aussi leur façade ; dans certains cas, ce sera même une reconstruction quasi complète (à Paris, le Palais Rochechouart et le Gaumont Palace, l’un et l’autre par l’architecte Henri Belloc).

Dans la salle, l’architecte doit surtout trouver des solutions qui permettent une restitution correcte du son en réduisant fortement la réverbération, d’où l’usage de nouveaux matériaux isolants et acoustiquement absorbants (Celotex, par exemple). Beaucoup de ces revêtements renferment de l’amiante, dont les dangers sont alors mal connus. On installe de faux plafonds « à vagues » de staff qui, outre leur intérêt acoustique et esthétique, permettent de cacher un éclairage indirect et, éventuellement, des bouches d’aération/climatisation. Les murs sont recouverts de matériaux absorbants et les tentures sont également appréciées pour ce même effet. On remplace les anciens fauteuils par de nouveaux modèles qui ne produisent pas un retentissant « clac » lorsque leur occupant se lève. Les salles construites, dans la mesure du possible, en trapèze isocèle selon les recommandations d’Eugène Vergnes, avec des fauteuils disposés en éventail, constituent une sorte de cône comme celui d’un haut-parleur. Le sol lui-même, à défaut de moquette, est recouvert de caoutchouc.

Gare aux mangeurs de cacahuètes ! (Central Cinéma de Besançon, août 1930). Extrait de L’Eclair Comtois, mardi 19 août 1930.

Le film sonore impose aussi une éducation du public afin d’éliminer autant que possible les bruits parasites : froissements de papier, décorticage de cacahuètes (voir ci-dessus) ou commentaires des spectateurs qui avaient l’habitude de lire à haute voix les cartons des films muets.

On rénove les salles mais on en construit aussi de nouvelles…

Oui, bien sûr. L’architecture de ces nouveaux cinémas s’inscrit dans le mouvement général de l’époque. Le style Art déco, largement épuré, reste dominant mais l’influence moderniste, représentée par l’Union des Artistes modernes (UAM), cofondée et présidée par l’architecte Robert Mallet-Stevens, est perceptible dans nombre de nouvelles constructions. Pour l’UAM les « enjolivures » ne servent qu’à masquer la pauvreté architecturale et la beauté doit résulter de l’adéquation de la forme à la fonction, d’où l’expression souvent employée d’« architecture fonctionnaliste ». Dans la pratique, une synthèse est souvent opérée entre Art déco et influences modernistes.

En dépit de leur sobriété, ces cinémas des années 1930, qu’on admire surtout sur les photos puisque beaucoup ont disparu, avaient une forte présence, ils étaient très bien ancrés dans l’espace urbain.

En effet, car l’architecture des cinémas des années 1930 est partie prenante de l’architecture générale de l’époque tout en s’efforçant de se singulariser. Comme une église ou une mairie, un cinéma doit être identifiable de loin parmi les constructions voisines, modernes ou anciennes, de jour comme de nuit. Quant à l’architecture intérieure, elle doit tenir compte des règlements de sécurité antérieurs auxquels s’ajoutent, depuis l’arrivée du son, les nouvelles contraintes acoustiques. Harmonie des volumes, graphisme des enseignes, utilisation en façade de l’éclairage artificiel à des fins publicitaires (néons), respect des exigences des diverses catégories de public, prise en compte du cahier des charges et des conditions économiques d’exploitation, l’architecte moderne ne saurait être un simple constructeur.

L’exemple le plus abouti du « fonctionnalisme » architectural est celui du « modèle Cinéac », parfaitement adapté à un mode d’exploitation très particulier : les années 1930 voient en effet fleurir dans toute la France (et dans quelques pays étrangers) les cinémas d’actualités dont les Cinéac sont les chefs de file. Ces établissements projettent en permanence, à tarif bas et unique, des programmes d’une heure composés de films courts qui permettent d’entrer à n’importe quel moment et de rester seulement pendant le temps dont on dispose. Un balisage au sol et un faible éclairage facilite la circulation sans l’aide d’une ouvreuse. L’emplacement des Cinéac est soigneusement choisi : sur des voies de grand passage et tout particulièrement dans les gares où des voyageurs sont dans l’attente d’un train ou d’une correspondance (une ou deux pendules et même l’horaire des prochains trains sont disposés dans la salle à leur intention). Chaque Cinéac porte le nom d’un journal qui, en contrepartie, assure sa publicité. Les architectes Pierre de Montaut et Adrienne Gorska, tous deux membres de l’UAM, sont les constructeurs de tous les Cinéac de France. On a parlé au sujet de leurs réalisations « d’architecture de la lumière » ou « d’architecture publicitaire ». En effet, toute la façade de l’immeuble (même si le cinéma n’en occupe qu’une petite partie) est illuminée par des tubes néon et surmontée d’une immense enseigne visible de très loin.

Le Cinéac « Le Petit Marseillais » sur la Canebière, 458 places. Pierre de Montaut et Adrienne Gorska, architectes. (© P. de Montaut et A. Gorska, Vingt salles de cinéma, Société Française d’Editions d’Art, Strasbourg, c. 1937).

A l’intérieur, le décor est minimaliste, le rideau de scène est absent puisque les projections sont ininterrompues. Hormis dans le tout premier Cinéac, celui de la rue du faubourg Montmartre à Paris qui n’a d’ailleurs pas pris cette enseigne dès son origine (1931), le seul élément décoratif de toutes les salles du réseau est une – ou plusieurs – bande bleue horizontale (le « bleu Cinéac »).

Pour diverses raisons, la formule s’essouffle au bout de quelques années mais son influence est importante. Pierre de Montaut et Adrienne Gorska sauront dégager de cette expérience les éléments qui leur seront utiles dans la construction des très nombreux cinémas dont ils auront la charge avant et après la guerre, en France comme à l’étranger.

Quels sont les cinémas les plus représentatifs de la décennie 1930 ?

On pourrait en citer beaucoup, bien sûr. Parmi les grands cinémas parisiens, l’exemple du Gaumont Palace s’impose évidemment. Sa reconstruction a été presque totale. Exit sa façade 1900, ses statues et le graphisme Art nouveau de son enseigne. L’accent est mis désormais sur la pureté des lignes et sur le monumentalisme que facilite la situation de l’édifice à la pointe de deux rues. L’intérieur, les vastes annexes et dégagements ainsi que la salle elle-même, tout est imprégné de la calme majesté d’un style Art déco épuré.

à gauche : Le Gaumont Palace parisien ouvert en 1911 (© Photo X, coll. Michel Gallay) – à droite : Le Gaumont Palace reconstruit par Henri Belloc (1931) (© Photo X, coll. M. Gianati).

Le Rex a eu plus de chance que le Gaumont Palace, démoli en 1972. Sa tour d’angle est une sorte de phare qui marque le début du boulevard Poissonnière (voir couverture de mon ouvrage en tête de cet entretien). Le grand axe de la salle longe le boulevard ce qui implique malheureusement une longue façade aveugle. La salle, dite « atmosphérique » car elle simule le plein air, est devenue mythique par son décor d’opérette. Incitation à la rêverie pour certains, curiosité pour d’autres, son mauvais goût porté au paroxysme ne peut laisser personne indifférent. Construit par le producteur Jacques Haïk, le Rex a été conçu par l’architecte américain John Eberson, spécialiste des salles atmosphériques à la mode dans son pays, et par son confrère français Auguste Bluysen. C’est la salle emblématique des grands films populaires. Le Rex est unique en France en tant que salle atmosphérique si l’on excepte son petit « clone » bordelais homonyme, aujourd’hui disparu.

La banlieue parisienne voit aussi des cinémas surgir de terre. Certains participent pleinement de leur époque par leur architecture, comme cet Ivry Palace, devenu une moyenne surface alimentaire.

L’Ex-Ivry Palace dans le haut Ivry-sur-Seine (1918 mais façade du début des années 1930). Architecte non identifié (© photo J.-J. Meusy, 2015).

La province n’est pas en reste. Par exemple, à Bordeaux, dans le quartier Caudéran, le Florida, 1 200 places, ouvre ses portes en octobre 1931. L’architecte Paul Chévenot a agrémenté une façade assez massive par un beau décor Art déco. Deux hublots constituent un clin d’œil à l’« architecture paquebot ».

A Lyon, l’architecte marseillais Eugène Chirié doit donner une grande visibilité au Pathé Palace, malgré l’étroitesse de sa façade et la modeste largeur de la voie. D’où cet élan vers le ciel, autorisé avec réticence par la municipalité, qui permet à l’établissement d’être repéré de loin.

A Marseille, Pierre de Montaut et Adrienne Gorska ont conçu un précoce multisalle, intitulé le « 3 Salles », à la façon d’un Cinéac. Il est vrai qu’une des trois salles est consacrée aux actualités et courts métrages tandis que l’établissement est patronné par le journal Marseille Matin.

Le 3 Salles marseillais, sur la Canebière, dû aux architectes Pierre de Montaut et Adrienne Gorska, décembre 1936 (© photo X).

A Marseille encore, le Ciné Madeleine, situé à la confluence de deux rues, dans le 4e arrondissement, fait figure de proue de navire et les quatre grosses colonnes supportant l’immeuble construit en partie au-dessus lui confèrent une puissante majesté. Quoique fonctionnant encore sous l’enseigne de Pathé Madeleine, son « architecture paquebot » a été complètement oblitérée par les rénovations successives.

Salle du Ciné Madeleine, sobre, claire, avec ses fauteuils disposés en éventail (1 500 places) (© AD13).

À l’instar du Rex parisien, le Baule Palace (Loire Atlantique), marque par sa tour d’angle sa forte présence dans cette station balnéaire. Les lignes verticales de la tour dialoguent avec les lignes horizontales du bâtiment.

Façade du Baule Palace à La Baule (Loire-Atlantique), 1935-1936. Philippe Louis, architecte baulois (carte postale, coll. G. Loisel).

Vous évoquez, à la fin de votre ouvrage, une autre nouveauté des années 1930 : l’apparition à Paris d’un nouveau quartier de cinéma.

Oui, celui des Champs-Elysées, autrefois le domaine des hôtels particuliers. Jusqu’en 1929, la majestueuse avenue ne possédait qu’une seule salle, datant de 1913, le Colisée. Dès 1930, les salles luxueuses sont inaugurées les unes après les autres. En 1938, elles sont dix-huit dont la grande majorité pratique l’exclusivité.

Salle du Normandie, sur les Champs-Élysées. Pierre de Montaut et Adrienne Gorska, architectes. (© P. de Montaut et A. Gorska. Vingt salles de cinéma. Société Française d’Editions d’Art. Strasbourg, c. 1937.

Le succès des Champs-Élysées amène les distributeurs, importateurs, producteurs, loueurs ainsi que les autres commerces liés au cinéma à émigrer vers ce nouveau « Boulevard du cinéma ». Toute société qui désire conforter son image de marque doit en effet pouvoir inscrire sur son papier à lettres une adresse sur les Champs-Élysées ou, à la rigueur, à proximité immédiate.

Vous avez mentionné, au début de cet entretien, les concentrations qui ont eu lieu en 1929-1930. Mais elles ont abouti à de nombreuses faillites, surtout de firmes productrices. Comment le cinéma français les a-t-il surmontées ?

On assiste en effet pendant cette période à des fusions d’une ampleur sans précédent. Pathé et Gaumont avaient cessé de produire en 1925. Mais en 1929, après la fusion de Pathé avec la société Rapid Film de Bernard Natan, la firme relance à la fois la production et l’exploitation. A la tête de Pathé, Natan multiplie les acquisitions de salles et dispose au début de la décennie d’un réseau national d’une soixantaine de salles.

Gaumont fusionne en 1930 avec une société plus modeste, la Franco Film, qui avait elle-même fusionné l’année précédente avec les Etablissements Aubert. Les trois entités constituent la GFFA : Gaumont-Franco-Film-Aubert (46 salles).

À côté de ces deux gros groupes existent d’autres sociétés qui vont jouer un rôle important, comme les Etablissements Jacques Haïk ou les Etablissements Braunberger-Richebé.

Mais les deux majors ont leur fragilité. À la suite de leur énorme endettement et de la défaillance des banques, elles vont plonger dans une grave crise au cours de la décennie 1930. Braunberger-Richebé est contraint de vendre ses salles, les Etablissements Haïk sont en faillite en 1933, GFFA dépose son bilan en 1934. Quant à Pathé, la faillite de la SGCP (Société de gérance des cinémas Pathé) en 1935 est suivie de celle de Pathé Cinéma en 1936. L’exploitation, d’une façon générale, se porte bien et les cinémas des deux majors en déroute continuent à fonctionner normalement. En revanche, ces majors sont contraintes de stopper la production. Mais le cinéma garde son attrait et de nouvelles sociétés de production apparaissent. Si la production lors du grand boom des débuts du sonore (162 films en 1932, 158 en 1933) baisse quantitativement par la suite, elle se maintient entre 111 et 126 de 1934 à 1938 (en 1929, on n’en produisait que 52).

La production résiste par le nombre de films annuels mais la qualité est-elle aussi au rendez-vous ?

Certains historiens ont avancé l’idée que le cinéma français avait gagné en qualité après la chute des grosses sociétés intégrées vers le milieu de la décennie. Selon eux, les petits producteurs auraient plus favorisé la variété, sinon l’audace, que les très grandes firmes. Certes, on constate que les films les plus marquants de la décennie 1930 appartiennent surtout à sa seconde moitié, même si sa première moitié offre aussi des œuvres de qualité. On ne peut nier que les débuts du cinéma sonore ont amené une ribambelle de navets « chantants » et un certain retour aux traditions théâtrales (on embauchait d’ailleurs nombre d’acteurs de la scène, rompus à la parole). Mais ce serait oublier qu’il a fallu « réapprendre » à faire du cinéma et si la seconde moitié comprend peut-être davantage de films importants, on ne peut pas attribuer cette évolution favorable à la seule émergence de nombreux petits producteurs, comblant partiellement le vide laissé par les grandes sociétés.

Avec le recul du temps, le bilan apparaît globalement très riche. Durant cette période, de grands metteurs en scène émergent ou s’affirment, non seulement Renoir, mais aussi Julien Duvivier, René Clair, Marcel Carné, Jean Grémillon et d’autres. C’est aussi pendant cette période que des acteurs acquièrent une immense popularité : Jean Gabin, Arletty, Louis Jouvet, Raimu, la liste serait longue. Le cinéma français dispose également de grands dialoguistes et scénaristes (Henri Jeanson, Jacques Prévert, Charles Spaak) et de brillants décorateurs comme Alexandre Trauner, Georges Wakhévitch, Léon Barsacq, Lazare Meerson.

Les efforts engagés durant la décennie 1920 en faveur d’un cinéma de qualité sont-ils poursuivis dans les années 1930 ?

Oui, quoique les années 30 voient un déclin relatif des salles « d’avant-garde ». Certaines disparaissent (le Vieux Colombier par exemple redevient un théâtre) ou font faillite, mais d’autres parviennent à résister (Studio 28, Ursulines, malgré la faillite d’Armand Tallier et de Laurence Myrga). Il y a plusieurs raisons à cela. Le cinéma est tombé quelque peu en disgrâce auprès de certains publics d’artistes, d’intellectuels et de snobs qui étaient partisans de « l’image pure » et des films expérimentaux dont la production s’est presque tarie avec l’arrivée du son. D’autre part, certains cinémas des Grands Boulevards ou des Champs-Élysées prennent désormais à leur compte des films de qualité que les salles « d’avant-garde » auraient aimé programmer elles-mêmes. Désormais, le Boulevard et les Champs ne laissent plus les salles d’avant-garde remplir leurs caisses en sortant des films comme L’Ange bleu ou L’Opéra de quat’sous.

En revanche, les ciné-clubs sont nombreux et actifs, à Paris comme en province. De nouveaux apparaissent, notamment le Cercle du cinéma de Henri Langlois et Georges Franju (1935) qui organise des projections et aboutit à la création l’année suivante de la Cinémathèque française (sous forme d’association loi 1901). L’événement est de la plus haute importance car l’idée selon laquelle TOUS les films doivent être préservés, quels que soient les jugements portés sur eux, n’est pas encore consensuelle. Il existe pourtant des exemples célèbres de films qui n’ont pas trouvé de public lors de leur sortie et qui sont entrés plus tard au panthéon de la cinéphilie. Avons-nous le droit d’imposer nos choix à la postérité et de la priver ainsi de la possibilité de revisiter elle-même le patrimoine cinématographique ? Au demeurant, les nanars – si tant il est vrai qu’ils en soient réellement – ne sont-ils pas aussi importants pour l’historien du cinéma que les chefs-d’œuvre ? Celui-ci peut-il accepter la censure de son objet d’étude ? Tout film n’est-il pas le témoin, d’une manière ou d’une autre, de son temps et de l’histoire du 7e Art ?

Vous consacrez une part importante de votre livre au cinéma militant, particulièrement à celui du PCF. Pourquoi ?

En fait, j’ai consacré également une large place au cinéma de propagande catholique, colonialiste et autre. Mais il est vrai que seule la propagande cinématographique du PCF et, plus largement, du mouvement communiste international, a réussi ce tour de force de montrer des films qui sont ouvertement conçus pour convaincre et dont les qualités artistiques sont souvent remarquables. Je sais bien que « propagande » est devenu de nos jours un gros mot. Pourtant, beaucoup de gens qui refusent obstinément ce qu’ils croient être un viol de leur conscience, acceptent sans y prendre garde une propagande sournoise, tapie dans des œuvres apparemment « apolitiques ».

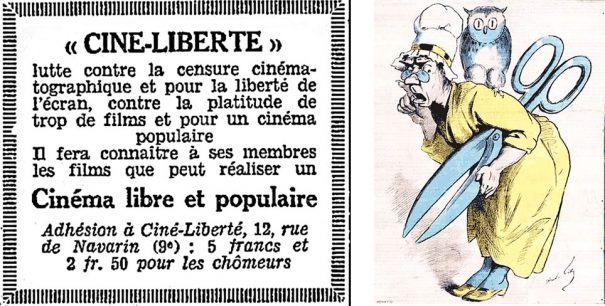

La décennie 1920 a connu l’éphémère association Spartacus et les projections de films soviétiques interdits, projetés sous le couvert de séances privées. C’est ainsi que des gens comme Lucien Rebatet ou André Gide ont découvert le fameux Cuirassé Potemkine qui a été, pour eux comme pour bien d’autres spectateurs, une révélation. La décennie suivante connaît un mouvement de masse, Ciné-Liberté, animé par Jean Renoir, « compagnon de route » du PCF, qui, au travers de films généralement à contenu social et politique, œuvre largement au développement de la culture cinématographique.

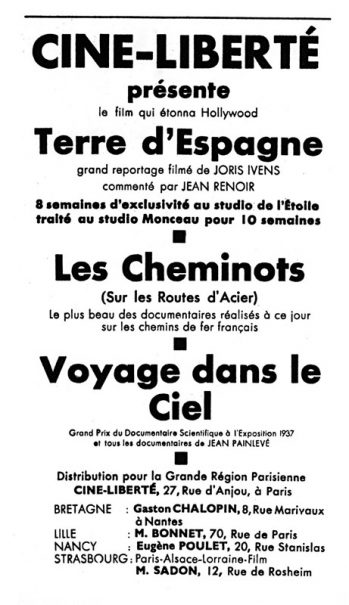

Ciné-Liberté nait en 1936 de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR) lancée par le député communiste Paul Vaillant-Couturier en 1932. L’AEAR édite la revue Commune à laquelle participent André Gide, Louis Aragon, Paul Nizan. Elle possède diverses sections : théâtre, littérature, musique… et cinéma. L’importance prise par la section cinéma amène son extériorisation sous le nom de Ciné-Liberté, nom choisi par homologie avec Radio-Liberté. A la différence de Spartacus en 1928 (voir 1ère partie Les années 20), Ciné Liberté ne possède pas de salle et organise ses séances dans divers cinémas de tout le pays. Le succès est au rendez-vous puisque l’association atteint en 1937 les 70 000 adhérents. Elle déploie à la fois une activité d’exploitation, de distribution et de production. L’un de ses films les plus connus est La vie est à nous, moyen métrage commandité par le PCF pour sa propagande lors des élections législatives de 1936 qui amènent au pouvoir le Front populaire. Le film, qui est réalisé par Jean Renoir, entouré de nombreux collaborateurs, se voit refuser le visa de censure et est projeté dans en séances privées. En 1937, Ciné-Liberté diffuse Le Temps des cerises, long métrage produit par Les Grands Films populaires (société liée au PCF) et réalisé par Jean-Paul Dreyfus (Le Chanois) qui obtint son visa de censure après quelques coupures.

La société produit et diffuse pour le compte de plusieurs syndicats de la CGT des films d’un peu plus d’une demi-heure : Sur les routes d’acier (Les Cheminots) de Boris Peskine, musique de Germaine Tailleferre, Les Métallos de Jacques Lemare, Les Bâtisseurs de Jean Epstein avec la collaboration de Robert Desnos, d’Arthur Honegger et du critique Jeander. On voit dans Les Bâtisseurs s’exprimer Auguste Perret, Le Corbusier et Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT.

Ciné-Liberté produit aussi des courts-métrages militants et diffuse de nombreux films d’origines diverses en faveur de la République espagnole et de ses combattants. Ainsi, les deux films de Henri Cartier-Bresson Victoire de la vie et L’Espagne vivra sont distribués par Ciné-Liberté. Il faut mentionner aussi Sierra de Teruel réalisé par André Malraux, interdit par le gouvernement radical de Daladier et qui ne sortira qu’en 1945 sous le titre Espoir.

J’évoque aussi dans mon livre l’activité cinématographique d’autres courants de la gauche, Parti socialiste avec Marceau Pivert qui va être exclu et fondera le Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP), l’association Mai 36 avec Germaine Dulac…

Ces initiatives montrent que défense du cinéma et militantisme politique se rejoignent souvent.

En effet, elles apportent un élément de diversité dans une production cinématographique essentiellement accaparée par les sociétés commerciales liées au pouvoir de l’argent. La dureté de la censure à l’égard du cinéma, plus sourcilleuse peut-être qu’à l’égard de la production littéraire, prouve, s’il en était besoin, que le cinéma est devenu un enjeu politique de première importance. Les gouvernements successifs d’une décennie sous tension (crise économique, montée du fascisme, xénophobie et antisémitisme) le craignent comme une arme redoutable et n’hésitent pas à l’utiliser, notamment en suscitant et en subventionnant certains films de propagande coloniale appelés à une large exploitation.

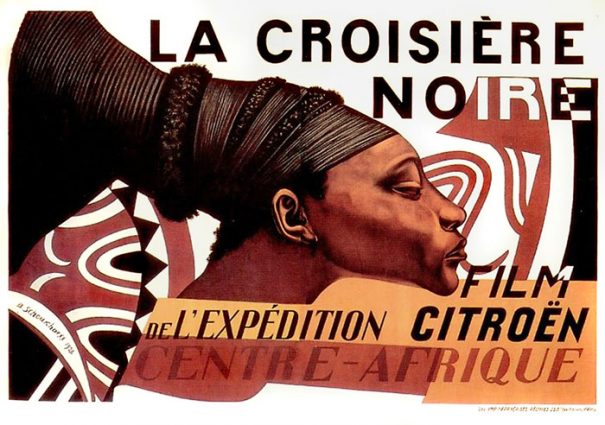

Après le succès de la Croisière Noire (1926), Citroën organise la Croisière Jaune en 1931-1932 dont le film qui en est tiré a droit à une présentation officielle à l’Opéra en mars 1934. Ces films ont une double face : d’un côté ils présentent une exploration de vastes territoires au travers desquels on pourra envisager de construire des routes pour l’acheminement de précieuses denrées et, d’autre part, ils mettent en lumière le dynamisme et le savoir-faire de la firme qui a fourni des autochenilles résistant aux conditions les plus dures.

La propagande coloniale met à profit les Actualités filmées, des documentaires mais aussi des films de fiction « exotiques » qui, sans être nécessairement ou ouvertement des films de propagande, familiarisent le public avec son empire colonial qu’il ne connaît que par les grandes expositions, en particulier celle de 1931.

De leur côté, les cinéastes apprécient de tourner des films de fiction dans les colonies car elles offrent des décors nouveaux, fort peu connus des Français de métropole, qui soutiennent par leur exotisme des scénarios pas toujours remarquables. Avec la perception des risques de guerre prochaine, les films coloniaux aident aussi à convaincre les Français qu’ils ne sont pas seuls puisque ces territoires, avec leurs richesses en matières premières et en hommes constituent des bases arrière appréciables.

La perspective de la guerre amène le gouvernement français à « resserrer les boulons » de l’Entente cordiale franco-anglaise. Le président de la République Albert Lebrun se rend à Londres fin mars 1939. Ce n’est pas un hasard si le 21 avril le film de Marcel L’Herbier Entente cordiale est présenté en soirée de gala au cinéma Marignan devant l’ambassadeur de Grande-Bretagne et le ministre des Affaires étrangères français !

L’église catholique s’était intéressée depuis fort longtemps au cinéma. Qu’en est-il dans les années 1930 ?

En effet, les Assomptionnistes, éditeurs du journal La Croix, avaient créé La Bonne Presse et Le Bon Cinéma au début du XXe siècle. Le Fascinateur donnait toutes les instructions utiles aux responsables de patronages pour l’utilisation des medias modernes : projections fixes, auditions phonographiques et représentations cinématographiques.

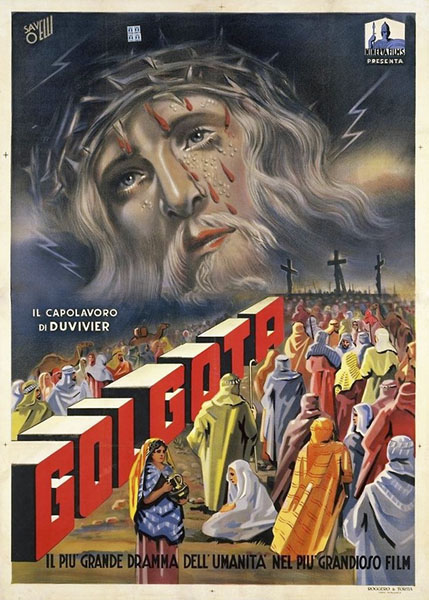

En 1927, le Comité Catholique du Cinéma devient la Centrale catholique du cinéma et de la radio qui orientent le choix des catholiques vers certains films et en déconseillaient d’autres. Des périodiques catholiques comme le mensuel Cinéma familial (1931) publient des critiques, l’Église organise aussi des projections dans des salles paroissiales ou des cinémas qu’elle contrôle. Mais, peut-être parce qu’elle s’intéresse peu à l’art cinématographique et considère le cinéma surtout comme un instrument, elle suscite peu de grandes œuvres et attire très peu de réalisateurs de premier plan. Pour un Julien Duvivier (Credo ou la tragédie de Lourdes, La Vie miraculeuse de Thérèse Martin, Golgotha), que de réalisateurs dont la postérité a oublié le nom !

Quel bilan faites-vous de cette période ? Peut-on dire qu’à la fin de la décennie 1930 le cinéma français est sauvé ?

Il est clair que le cinéma parlant a provoqué un sursaut de l’industrie cinématographique et que la France a reconquis une large part de son marché intérieur. Certes, ce combat n’est jamais terminé et il devra reprendre après la guerre avec la résistance de la profession aux accords Blum-Byrnes, avec la bataille pour « l’exception culturelle française », etc.

Si les années 1920 connurent l’apogée de l’art muet avec de remarquables chefs-d’œuvre, les dix premières années du cinéma parlant représentent une grande époque par le nombre de films produits et souvent leur qualité, la résistance à l’invasion des films étrangers, l’émergence de réalisateurs et d’acteurs dont les noms nous sont toujours familiers. Et puis les années 1930 confirment que, plus que jamais, le cinéma est devenu le loisir numéro 1 des Français.

© Jean-Jacques Meusy / Les Amis du Louxor

(Reproduction des photos et du texte interdite sans autorisation de l’auteur)

Note

1. René Clair, Réflexion faite, Paris, Gallimard, 1951, pp. 144-161.

Écrans français de l’entre-deux guerres. II. Les années sonores et parlantes. Format 21×27, 260 pages, 219 illustrations, 30€

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage chez votre libraire habituel ou le commander en ligne sur le site du Comptoir des presses d’universités.