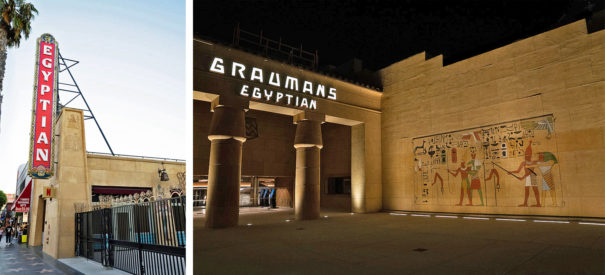

C’est un plaisir de saluer outre Atlantique la rénovation exemplaire que vient de connaître, à l’instar de notre Louxor, le fameux cinéma Grauman’s Egyptian d’Hollywood. Son histoire, qui se développe sur 101 ans, a connu comme le Louxor des phases de gloire et d’autres de grandes dépressions, faisant même craindre à plusieurs reprises sa disparition. Il repart aujourd’hui bien armé pour un nouvel épisode de sa vie pleine de rebondissements.

Le célèbre cinéma « égyptien » d’Hollywood, petit cousin du Louxor ouvert un an après celui-ci, le 18 octobre 1922, a connu une vie pour le moins agitée, dont vous trouverez ici même l’histoire, ainsi qu’une galerie photographique. Depuis cet article publié en 2009, la situation de la salle a continué à fluctuer, l’American Cinematheque qui l’occupe ayant toujours de grosses difficultés à maintenir en état les bâtiments. Car la construction, conçue un peu comme un décor de cinéma, sans pari sur sa durée d’existence, a toujours présenté des signes de faiblesse nécessitant des reprises en sous-œuvre, augmentant d’autant les coûts d’exploitation. À nouveau menacée de fermeture, la cinémathèque en est arrivée à lancer des pétitions pour sauver l’institution.