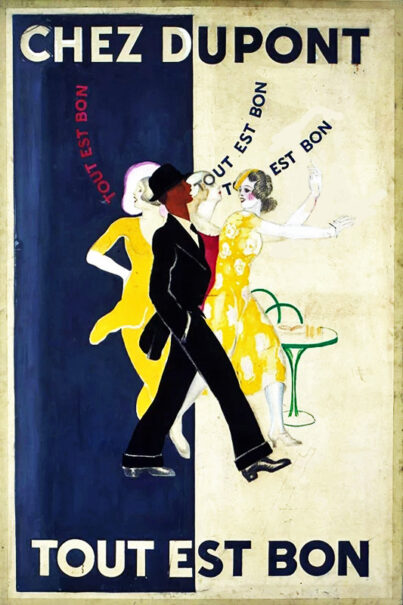

« Chez Dupont tout est bon… »

Heurs et malheurs du plus célèbre café de Barbès.

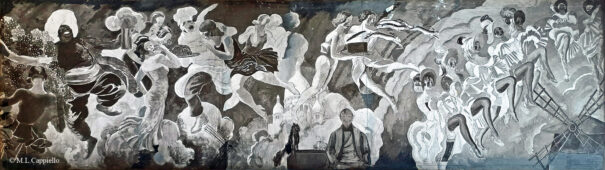

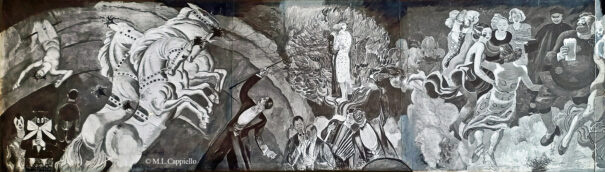

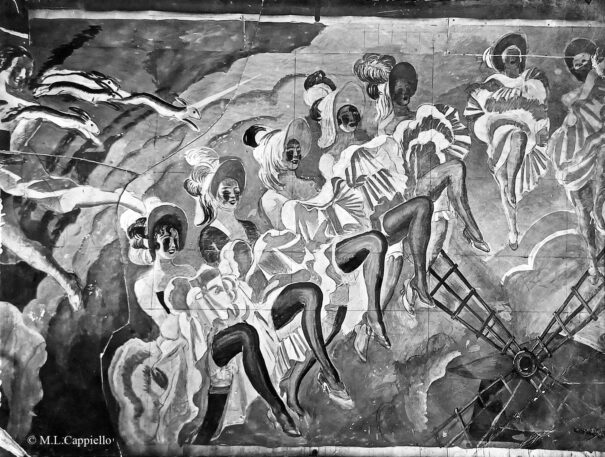

Nous avions publié en 2012 un article, « Mémoire des cafés de Barbès ». Il y était, entre autres, question du plus célèbre d’entre eux, le Dupont-Barbès. Mais l’apport de nouveaux documents nous a conduits à consacrer à cette ancienne brasserie un article à part entière en quatre parties : I. Des origines aux transformations. II : La vie de la brasserie. III : anecdotes quotidiennes et cinéma. Le quatrième article est consacré à la fresque de Leonetto Cappiello.

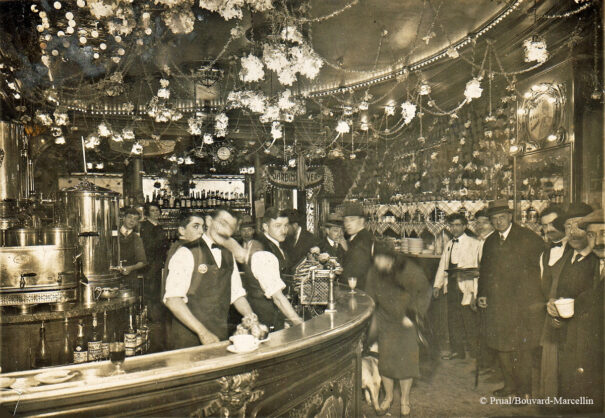

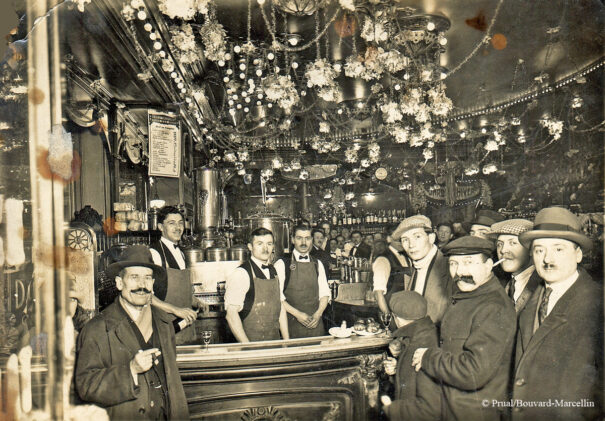

En effet, grâce à une exceptionnelle série de photos de l’album privé Bouvard-Marcellin, série aimablement communiquée par Marie Noëlle Prual, à laquelle nous sommes très reconnaissants, à la générosité de Marie Laure Soulié-Cappiello, qui a bien voulu m’ouvrir ses archives, et à de nouvelles investigations, pour lesquelles Jean-Marcel Humbert, que je remercie chaleureusement, m’a accompagnée, nous sommes aujourd’hui en mesure de compléter l’historique de cette brasserie.

A – Les origines : de L’Assommoir au Dupont-Barbès.

Au croisement du boulevard de Rochechouart et de ce qui était encore, avant de devenir le boulevard Barbès, la continuation de la rue des Poissonniers, Émile Zola, en 1876, avait situé le bistrot du père Colombe dans L’Assommoir :

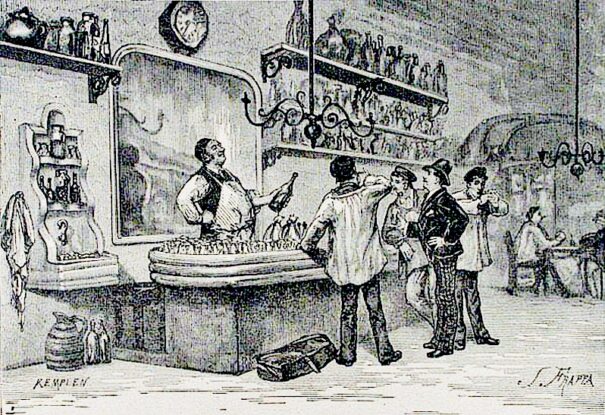

« L’enseigne portait, en longues lettres bleues, le seul mot : Distillation, d’un bout à l’autre. […] Le comptoir énorme, avec ses files de verres, sa fontaine et ses mesures d’étain, s’allongeait à gauche en entrant ; et la vaste salle, tout autour, était ornée de gros tonneaux peints en jaune clair, miroitants de vernis, dont les cercles et les cannelles de cuivre luisaient. Plus haut, sur des étagères, de bouteilles de liqueur, des bocaux de fruits, toutes sortes de fioles en bon ordre, cachaient les murs, reflétaient dans la glace, derrière le comptoir, leurs taches vives, vert pomme, or pâle, laque tendre. Mais la curiosité de la maison était, au fond, de l’autre côté d’une barrière de chêne, dans une cour vitrée, l’appareil à distiller que les consommateurs voyaient fonctionner, des alambics aux longs cols, des serpentins descendant sous terre, une cuisine du diable devant laquelle venaient rêver les ouvriers soûlards »1.

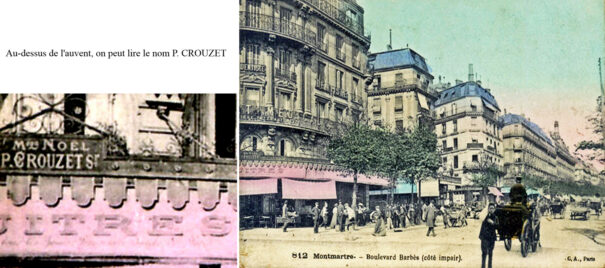

C’est de ce côté impair du boulevard Barbès qu’en 1908 l’annuaire Didot Bottin enregistre un « Crouzet Pierre, limonadier », qui occupait déjà l’angle des boulevards Barbès et Rochechouart. On peut lire le nom de Crouzet sur une carte postale :